脂肪の吸収を助ける胆汁は肝臓で作られますが、これを十二指腸まで運ぶ管が「胆管」です。胆管にできる病気には、がんや結石がありますが、胆管・胆のうのがんは日本人の部位別がん死因では肺・大腸・膵臓・胃・肝臓に次いで6番目に多いです。また、5年生存率は胃がん66.6%、大腸がん71.4%に対して24.5%と膵がん(8.5%)に次いで著しく不良ですが、その最大の理由は早期の段階で発見されることが少ないからです。胃や大腸のがんは内視鏡検査の普及により、ごく初期の段階で見つかることが多くなり、また、早期で見つかった場合には外科手術ではなく内視鏡で治療(切除)を行うことができます。

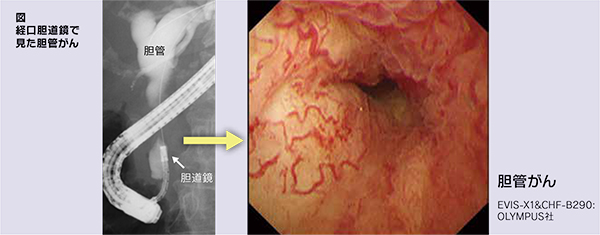

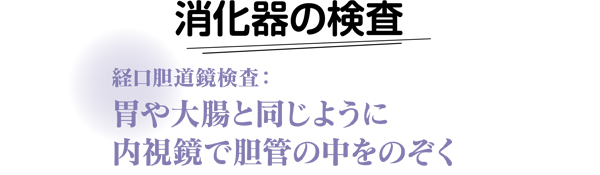

一方、胆管は5~10mm程度と細い管であり、また、十二指腸にある出口は小さく普段は括約筋によって閉じているため、胃や大腸に用いる内視鏡を胆管内に挿入することは不可能です。そのため胆管の病気を診断するには、超音波(エコー)やCT、MRIといった画像検査が用いられてきましたが、その精度は必ずしも高くなく、小さな病変を見つけるには十分ではありません。もしも胆管の中に内視鏡が挿入できて、胆管内を直接目視で詳細に観察することができれば、わずかな異常も指摘でき、さらにその部位を正確に生検(組織採取)することによって、早期のがんを診断できる可能性があります。こうしたことは古くから考えられており、1970年代より口から胆管に挿入する内視鏡、すなわち経口胆道鏡の開発が進められました。その結果、1990年代には市販品が登場しましたが、耐久性や操作性が十分でなく普及には至りませんでした。

しかし、その後2007年に操作性が改善された単回使用の胆道鏡が登場し、近年ではさらに映像の電子化による画質の向上や操作性のさらなる改善が進められており、胆管病変に対する精密検査法として使用される機会が増えてきています(図)。また、巨大結石などの治療が困難な胆管結石に対しても、胆道鏡で観察しながら電気水圧衝撃波やレーザーで結石を破砕する治療が行われています。