脂肪肝は肝臓に中性脂肪がたまり、肥満や糖尿病などの代謝異常と関係することが多い病気です。進行すると肝炎や線維化、肝硬変、肝がんにつながることもあります。超音波検査(エコー)検査や血液検査で進行度を推定できます。生活習慣を見直すことで予防や改善が可能で、症状がなくても、定期的なチェックで早期発見をしましょう。

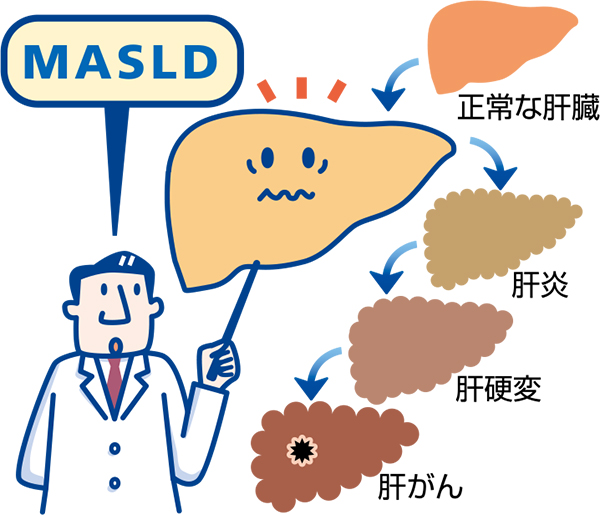

MASLD(マッスルディー:脂肪肝)とは、肝臓の細胞に中性脂肪がたまっている状態のことです。以前は「NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)」と呼ばれていましたが、今は「MASLD(代謝異常に関連した脂肪性肝疾患)」という名前に変わりました。これは肥満や糖尿病、高血圧、高コレステロールなど生活習慣と深く関係していることがわかったためです。

MASLDは、「やせ型脂肪肝」など太っていなくても発症することがあり、特に日本人では遺伝や体質の影響が関与していることも注目されています。

脂肪肝の初期は症状がなく、健康診断でのエコーや採血(肝機能や血糖値など)により見つかります。近年では、エコー検査で脂肪の量を数値化できる脂肪減衰法や、肝臓の硬さ(肝硬度)を調べて線維化の進行の程度を評価できる方法が普及しています(図)。また、採血で線維化を予測できる検査も多くあり、たとえば、血小板数の低下や、FIB-4index(フィブフォー・インデックス)という計算式を用いて、年齢・血小板数・AST・ALTなどの項目からも容易に推測できます。

脂肪肝が長期間続くと、一部の人では肝細胞に炎症が起こり、繰り返されるうちに線維化が進行します。これは、肝臓の中に硬い組織(線維)が蓄積される状態で、放置すれば肝硬変(肝臓が縮んで硬くなる)に至ります。肝硬変になると、肝臓の働きが低下し、肝がんや肝不全の危険性が高まります。

現時点での治療は、基礎疾患がある場合はその治療ですが、まずは生活習慣の改善です。たとえば、食べすぎ・飲みすぎを控える、運動を習慣にする、肥満の場合は体重を5〜10%程度減らす、などです。これらにより、肝臓の脂肪や炎症、さらには線維化の進行を抑えることができます。

また、近年では糖尿病や肥満治療薬の一部に、肝臓への改善効果があることがわかってきつつあり、MASLDに対する新しい治療薬の研究も進んでいます。MASLDは誰にでも起こりうる現代の生活習慣病です。症状がなくても安心せず、エコー検査や採血による早期発見と生活習慣の見直しが将来の重い病気の予防につながります。気になる方は、早めに医療機関で相談してください。