このコーナーでは、消化器の病気や健康に関する疑問や悩みについて、 専門医がわかりやすくお答えします。

このコーナーでは、消化器の病気や健康に関する疑問や悩みについて、 専門医がわかりやすくお答えします。

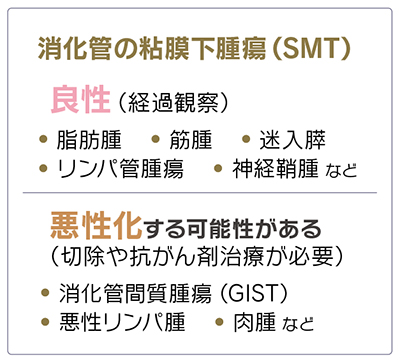

Q. 消化管の粘膜下腫瘍とは何ですか?

消化管の粘膜下腫瘍(SMT)は、食道から大腸までの壁の深層にできる“しこり”の総称で、内視鏡検査では粘膜が平滑に見えても内部に腫瘍が潜んでいることがあります。多くは無症状のまま健診で偶然発見されますが、大きくなると腹痛、貧血、黒色便などを引き起こします。代表的なものに、筋肉由来の平滑筋腫や悪性化の可能性を持つ消化管間質腫瘍(GIST)、脂肪が詰まった脂肪腫、神経由来の神経鞘腫、ホルモンを分泌する神経内分泌腫瘍などがあり、良悪性の幅は広いです。

診断では超音波内視鏡(EUS)で発生層と血流パターンを確認し、EUS下穿刺吸引生検で組織を採取、さらにCTやMRIなどの画像局所浸潤と遠隔転移を評価します。

治療選択は腫瘍のサイズと病理リスクが鍵で、2cm以下かつ低リスクなら定期観察、増大傾向・高リスク例では腹腔鏡や内視鏡による切除を検討します。最近は胃壁を部分的に切開・縫合する腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS)など低侵襲技術が普及し、高齢者にも安全に適用可能です。特にGISTではKITやPDGFRAといった遺伝子変異の確認が、悪性度判定や分子標的薬選択に有用です。フォローアップは6〜12カ月ごとの画像検査で行い、リスクで間隔を調整します。

SMTは誰もが遭遇しうる疾患であり、健診で指摘されたら専門医に相談し、確定診断と治療方針を適切なタイミングで決めることが重要です。腹痛や吐血、体重減少など新しい症状が出た場合は、観察中でも速やかに再評価を受けるべきです。さらに適切なフォローで予後が大きく改善します。